随着液态活检的快速发展,采用体液对患者的分子特征进行分析成为可能,特别是基于循环肿瘤DNA(circulating tumor DNA,ctDNA)的高通量测序(next generation sequencing,NGS)技术,因其无创或微创、检测时间短、能够反映瘤内和转移灶异质性、可动态监测治疗疗效等优势而在临床得到越来越广泛的应用。与肿瘤组织样本相比,采用ctDNA进行基因检测在样本收集和处理、检测技术要求、结果解读和临床应用等方面存在诸多不同,且目前国内尚缺少ctDNA基因检测标准,因此限制了其在临床上的规范应用。

为此,中国抗癌协会肿瘤标志专业委员会组织国内肿瘤临床、病理、检验、生物信息分析和高通量检测领域专家,参考国内外 ctDNA 临床应用共识、指南和最新文献,结合国内外现有的高通量测序技术要求和临床实践,从ctDNA的生物学特征、临床应用价值和范围、高通量检测的标准要求及其未来发展趋势等方面提出本共识,以促进ctDNA NGS的健康规范发展。

ctDNA概述

专家共识1

ctDNA是由肿瘤细胞主动分泌或肿瘤细胞在凋亡或坏死过程中释放入循环系统的DNA片段;其丰度受多种因素影响,波动较大,在内外因素特别是治疗压力下,其携带的生物信息可能会发生演变,且受正常细胞胚系变异或克隆性造血细胞体系突变干

扰,在临床检测和报告解读过程中应特别注意。

ctDNA NGS检测的临床应用

1、ctDNA NGS检测在肿瘤伴随诊断中的价值

专家共识2:目前已有临床证据支持ctDNA NGS检测可应用于肺癌、乳腺癌、前列腺癌、卵巢癌等晚期实体肿瘤的伴随诊断,但涉及的驱动基因及其变异类型与相应分析体系均有严格限定,若超适应症应用时,建议与患者就检测必要性、检测费用以及局限性等内容进行充分知情。ctDNA NGS检测已被国内外专家共识或指南建议作为多种晚期恶性肿瘤组织基因检测的替代方式,但依据其分析结果实时制定临床治疗策略时仍需高级别循证证据支持。

2、ctDNA NGS检测对肿瘤治疗疗效评估及预后风险分层的价值

专家共识3:晚期实体肿瘤分子靶向或免疫检查点抑制剂治疗开始后,基于NGS检测的ctDNA水平定量和动态变化分析,有望成为新兴的疗效评估途径。ctDNA MRD检测是全新的个性化技术应用领域,尚难以建立通用性技术标准,亟待通过大样本、多中心、前瞻性的临床试验验证其临床效用。ctDNA NGS检测在临床上用于靶向或免疫治疗评估和分层时,建议就检测价值、局限性和费用等进行充分知情。

3、ctDNA NGS检测用于肿瘤获得性耐药机制分析的价值

专家共识4:在临床环境中,ctDNA NGS检测可用于识别分子靶向治疗的耐药机制,尤其对于疑难复杂的肿瘤患者,该结果有助于后续的治疗选择决策。免疫检查点抑制剂治疗获得性耐药机制复杂,治疗选择压力下的肿瘤亚克隆演进仅为其部分原因,ctDNA靶向测序、全外显子和(或)全基因组检测仅作为其转化研究工具之一。

ctDNA NGS检测的标准

专家共识5

ctDNA NGS检测实验室质量管理需贯穿全程,ctDNA收集、样本处理和自动化过程应按照标准化和临床验证程序进行,最大程度防范因操作差异而引发的假阴性可能。样本采集建议采用含细胞稳定剂的抗凝管,尽快完成血浆分离,提取的cfDNA建议在24 h内进行后续检测,否则,置于-30 ℃至-15 ℃下储存并避免反复冻融。

专家共识6

ctDNA NGS检测应根据项目需求选择技术路线,可依据检测基因数量及覆盖范围大小选择不同测序策略。在进行基于ctDNA的超高灵敏度突变检测时,建议使用分子标签技术和优化对应的生物信息分析设置,以降低由于测序平台随机误差导致的假阳性结果;建议通过建立测序噪音和克隆性造血背景库的方法降低克隆性造血及背景噪音带来的影响。

专家共识7

ctDNA NGS临床检测报告应包含受检者基本信息、样本信息、实验室信息、检测项目、检测结果及变异解读、检测方法的实验室内部验证结果、检测局限性及不确定性以及进一步检测的建议等内容。实验室应建立报告SOP,建议根据国内外文献、共识指南、临床试验证据和实践对检出的肿瘤基因突变进行分类或分级报告。

ctDNA NGS检测临床应用展望

基于ctDNA NGS检测的bTMB具有免疫检查点抑制剂疗效预测价值,但仍有诸多因素影响bTMB检测在临床中的应用,未来还需开展更多的前瞻性临床研究。机器学习等人工智能算法不仅能降低假阳性、提高灵敏度,还能有效整合多维度的异质信息进行全面分析,大幅提高ctDNA数据效力,是ctDNA数据分析的主要方向。

全国共有49家实验室报名参加,其中45家提交有效结果,仅23家通过评价活动,通过率为51.1%。

由中国临床肿瘤学会(CSCO)主办的"2020年中国临床肿瘤学年度进展研讨会"近日于线上顺利召开,会上专家学者们对2020CSCO消化道肿瘤指南更新做了总结,近几年颇受关注的免疫治疗在新版指南中地位突显,地位相较于旧版指南有所提升。

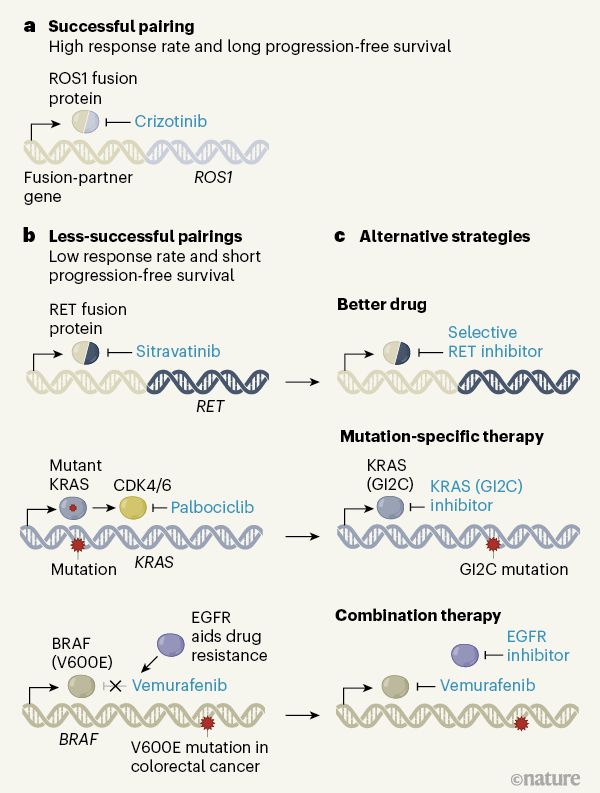

由伯明翰大学癌症研究中心英国临床试验小组领导的一项开拓性的肺癌研究强调了下一波精准医学研究,特别是治疗基因组复杂癌症需要考虑的重要因素。